Nel marzo 2004, con un voto pressoché unanime, il Parlamento ha approvato l’istituzione della Giornata del Ricordo delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, fissando la data al 10 febbraio, giorno in cui nel 1947 è stato firmato il Trattato di pace che ha assegnato l’Istria, Fiume alla Jugoslavia.

Da allora il tema è stato sdoganato e ha smesso di essere politicamente “indicibile”, ma non per questo si è trasformato in coscienza nazionale condivisa: molti continuano ad ignorarne il significato, non manca qualche irriducibile del negazionismo che ne contesta l’esistenza e chi lo usa, e ha usato molto nel passato, dimenticando le responsabilità avute dal ventennio fascista, come strumento di propaganda politica. In realtà, la vicenda e la sua rimozione è uno spaccato della storia d’Italia, che evidenzia le sue contraddizioni e ipocrisie intellettuali e politiche.

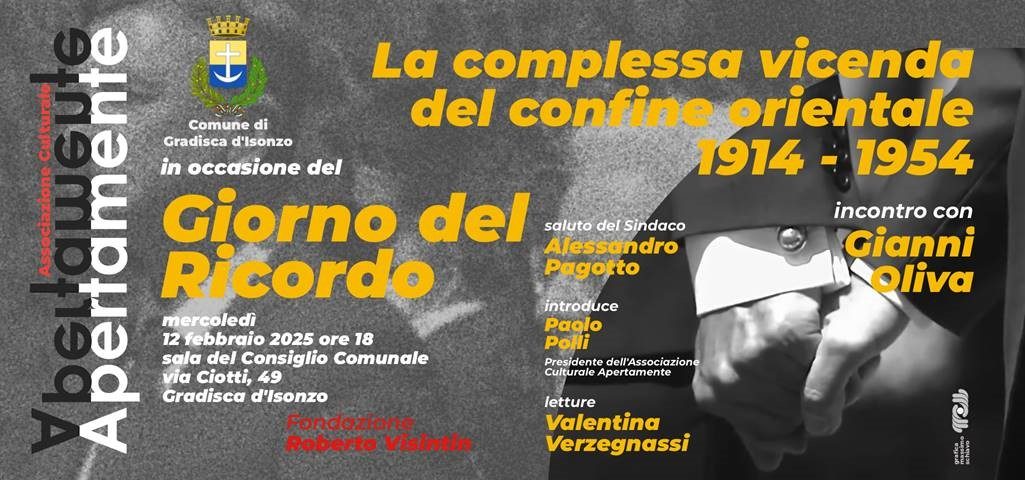

L’iniziativa del 12 febbraio, promossa dall’Associazione culturale Apertamente con il sostegno e il Patrocinio del Comune di Gradisca d’Isonzo e la collaborazione della Fondazione Roberto Visintin, vuole approfondire il tema, senza presunzione ma con l’intento di apportare un contributo di conoscenza del complesso e difficile secondo dopoguerra, lontano dalle strumentalizzazioni, inserendolo nella più complessa vicenda del confine orientale nel novecento del secolo scorso.

A introdurre l’incontro sarà Paolo Polli, presidente di Apertamente mentre a tenere la lectio sarà lo storico Gianni Oliva, docente di storia delle istituzione militari, storico e giornalista, editorialista de “La Stampa. È studioso della storia italiana del ‘900 e dei suoi aspetti meno indagati e più controversi, dalla tragedia del confine nordorientale agli anni di piombo e di tritolo. I suoi ultimi lavori sono “Quarantacinque milioni di antifascisti” e il romanzo “ Il pendio delle noci “.

L’incontro sarà intercalato dalle letture dell’attrice del Collettivo Terzo Teatro Valentina Verzegnassi.

Porterà il saluto il Sindaco di Gradisca d’Isonzo Alessandro Pagotto.

Perché per tanti decenni non si è parlato degli “infoibati” e perché non si è detto nulla delle migliaia di profughi, cittadini italiani che dopo il 1947 lasciano le loro terre d’origine passate sotto sovranità jugoslava e raggiungono la penisola, ospitati in 109 campi di raccolta sparpagliati in tutte le regioni?

La spiegazione di questa “memoria negata” rinvia a tre silenzi, pesanti come macigni.

Il primo è il “silenzio internazionale”. Nel 1948, quando Stalin e il Cominform rompono i rapporti con Tito accusandolo di deviazionismo, per l’Occidente la Jugoslavia diventa un interlocutore e la prima regola della diplomazia è che gli interlocutori politici non si mettono in difficoltà con domande imbarazzanti: da quel momento, non c’è più interesse a far chiarezza né sugli infoibati, né sulle ragioni per cui migliaia di giuliani abbandonano l’Istria e la Dalmazia. Il secondo è il “silenzio di partito”. Per il Partito comunista parlare di foibe significherebbe esplicitare la posizione di Togliatti e del suo gruppo dirigente sul confine nordorientale e mettere in evidenza le contraddizioni di un movimento che in Parlamento opera come partito nazionale, ma che in politica estera conserva la visione internazionalista e la subalternità alle indicazioni di Mosca.

Il terzo è il “silenzio di Stato”. L’Italia fascista ha scatenato la seconda guerra mondiale insieme alla Germania e l’ha persa, ma la “nuova” Italia del 1945 si sforza di autorappresentarsi come Paese vincitore e utilizza l’esperienza della resistenza partigiana (nobile e determinante per il futuro del Paese…) come alibi per assolversi dalle proprie responsabilità e per cancellare in un colpo il periodo 1922-1943. Questa rielaborazione assolutoria del passato, che rigetta le responsabilità esclusive della dittatura e della guerra su Mussolini e sul re, giova tanto alla sinistra comunista (che nella resistenza trova la propria legittimazione), quanto alle forze moderate, che puntano alla normalizzazione dello Stato e alla continuità della classe dirigente. Aprire i conti con il passato significa rischiare rivisitazioni dagli esiti imprevedibili e individuare responsabilità che possono pregiudicare gli equilibri del Paese: meglio fingersi vincitori e garantire a tutti una ritrovata verginità politica e morale.

Perché la rappresentazione dell’Italia del 1945 come paese vincitore possa funzionare, non è però sufficiente l’autocelebrazione dell’antifascismo: occorre anche rimuovere in modo radicale dalla memoria collettiva ciò che ricorda la sconfitta. Nascono così i silenzi, le negazioni, le pagine indicibili della storia nazionale. “Indicibili” sono i prigionieri di guerra (di cui ancor oggi non si sa il numero esatto) perché il prigioniero rinvia all’idea della sconfitta; “indicibili” sono i crimini di guerra italiani e i presunti criminali di cui si nega l’estradizione; “indicibili”, soprattutto, sono le foibe e l’esodo, perché nessun Paese vincitore subisce, dopo la fine del conflitto, la strage di migliaia di cittadini, né la fuga di centinaia di migliaia di altri. Nella memoria dell’Italia repubblicana non c’è così posto per chi è stato ucciso nel Nord-est, né per chi ha lasciato le proprie terre e si è trovato a vivere l’esperienza tormentata di esule. L’istituzione della giornata del ricordo è un risarcimento postumo, che certamente ha contribuito a sottrarre il tema delle foibe al becerume della polemica politica: ma nonostante la buona volontà di molti la strada per trasformare la tragedia del confine nordorientale in coscienza collettiva è ancora lunga e chissà se verrà mai percorsa”.

Gianni Oliva